モリンガという植物をご存知でしょうか?

根も葉も種も、その他全ての部分が食用になり、高い栄養価がある植物なのです。

トリガーポイントでも自宅でもモリンガを育てており、とても成長が早いです。

でも温帯の植物なので、冬になると枯れてしまいます。

5年ほど前から育てているのですが、春に植えて夏に葉っぱをむしって食べたりして喜んでます。

モリンガはわさびの様な辛味があり、大量に取れた年にジューサーでしぼってジュースにして妻と二人で飲み、強烈に腹を下してトイレの取り合いをしたこともありました。加熱しないとだめやったのか、殺菌作用があったのかなんなのか、、、。

モリンガを毎年自宅で4鉢、店でも2鉢そだてていて、冬になると全部のモリンガの葉は落ち、枝もしなしなと枯れてしまうのですが、春過ぎになると1〜2鉢が生きていて新たに新芽が出てくることがあります。

その次の年も同じ様に、昨年生き残ったやつも枯れてしまったりもう一年生き延びてみたりとサバイバルしています。

そして現在、トリガーポイントに生き残った最後のモリンガが、なんと1月なのに新芽が青々としているではありませんか!

モリンガの全ての枝先に新芽が、、、

おそらくモリンガは5年かけて冬に寒くなる環境に適応したのでしょう。

2階の天井まで届く高さにまで成長しました。

環境に適応できたモリンガは生き延びることができ、環境に適応できなかったモリンガは枯れて死にました。

適応とはなんでしょうか?

辞書を引くと

① ある状況に合うこと。また、環境に合うように行動のし方や考え方を変えること。 「状況に-する」

② 〘生〙 生存のために環境に応じて生物体の生理的・形態的な特質が変化すること。

とあります。

植物も動物も、もちろん私たち人間も日々問題に直面します。

その問題に対して、心身はポジティブな反応を起こす時とネガティブな反応を起こす時があります。

ポジティブな反応

ポジティブな反応のことを

・進化

・発達

・強化

などと呼び、

・病原体に対する免疫を獲得する

・筋肉ムキムキになる

・人前でのスピーチに緊張しなくなる

などです。

これらは環境への適応がポジティブな方向で起こった時ですね。

問題に対して『戦う』という選択を心身が取ったパターン。

ポジティブな反応は、降りかかるストレスに対して心身のどちらもに戦う余力がある時に起こります。

この心身のどちらもというのがポイントです。どちらかが欠如するとネガティブな反応が起こるのです。

次に、問題に対して私たちが望まない適応を病気と呼びます。

・骨への反復ストレスにより骨棘ができる

・異物を体外に出そうとする反応であるアレルギー症状

・太る(メタボリック症候群)

・近くを見ることに特化し、遠くが見えにくくなる(近視)

などなど。

これらも環境への戦う反応ではあるのですが、私たちが嬉しいと思わない反応なだけです。

例えるならば、家で料理をすることになり、ホルモンを炒めてたらフライパンに火が移って派手に燃え上がったとします。ちょいちょいありますよね。

で、その燃え上がった火を消すためにキッチンに消火器を持ってきてぶちまけたところ、火を消すという目的は果たせましたが、キッチンは消火剤でえらいことに。

そんなイメージでしょうか。

でも燃え上がる環境への問題は解決しようと前向きに頑張った結果ですよね。

キッチンでこれをやったら、、、

病気になりたくなければ2つの作戦があります。

1・病気になる環境に身を置かない。(以降 1 と表記)

2・問題解決方法の学習。「燃え上がるフライパンに消火器ぶっぱなさなくても、そっと蓋を閉めれば火は消えますよ、的な」(以降 2 と表記)

上記の例に対する1 & 2はどんなものがあるかといいますと、

1番目の骨棘に対しては、

1・動かない。

2・繰り返しの接触ストレスや牽引ストレスによるものがほとんどですので、正しい関節アライメントに整える、応力が分散するような正しい関節運動を学習する、など。

2番目のアレルギー症状に対しては、

1・アレルギーとなる物質を排除する。

2・なんでもかんでも体内に取り入れてしまう腸壁の修復や、皮膚や粘膜の正常化。

3番目の太るに対しては

1・おいしい食事をなくす(おいしいから食べすぎるというのが真理なのです)

2・正しい量と栄養の食事。

4番目の近視は、

1・近業をしない。日本を出て、ビルなどのない広い空間で、毎日太陽光たくさん浴びる場所で暮らす。

2・眼球を動かす筋肉である外眼筋の緊張により、眼球がいびつに押し伸ばされ、眼軸長が長くなることがほとんどの原因ですので、外眼筋を緊張させるような見方をやめ、外眼筋の緊張をとるような運動や訓練を行う。

(面白いように視力は上がっていきます。)

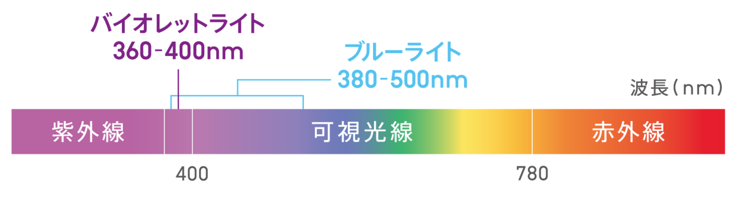

視覚システムについて講義することが多いので、近視だけ追加で環境要因についても言いますと、網膜に自然光が当たっていないことが問題(最近の研究ではバイオレットライトが必要ということがわかってきていて、これは室内にはほとんどない)なので、外へしっかり出て網膜に太陽光を浴びせることが大事です。2時間以上。

JINSさんのHPより

ちなみにメガネやコンタクトレンズを装用していると、最近のはだいたいUVカットレンズですので、網膜にバイオレットライトはあたりません。

この辺の講義は『現場へのビジョントレーニングの導入 LEVEL2』でさせていただきます。

スケジュールや詳細はこちらでご確認ください。

続きのネガティブな反応からはまた次回

セミナー情報

「現場へのビジョントレーニングの導入」

スケジュールと詳細はこちら

2020年1月14日現在、

1月の東京は満席

3月の岡山は残席わずかとなっております。

近藤拓人さんによる「体性感覚/視覚/前庭覚と運動の統合」

2020年 3月20・21・22日の3日間セミナーを大阪で開催することになりました。

詳細とお申し込みはこちらから。

最高の学習環境『AZCARE ACADEMY』はこちらから